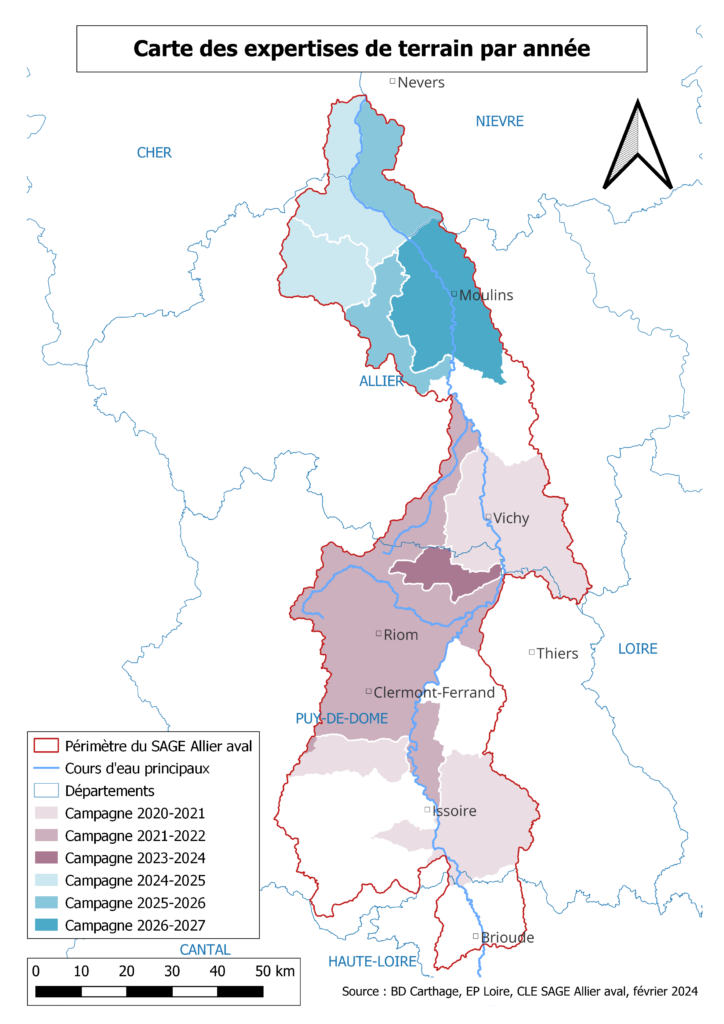

Depuis 2019, un inventaire des milieux humides est mené par le SAGE Allier aval pour recenser, cartographier et caractériser l’ensemble des milieux humides du bassin Allier aval, dans le but d’accompagner les acteurs impliqués dans la gestion de l’eau, les collectivités, les porteurs de projets, à les préserver et à les restaurer.

Entre 2019 et 2022, deux premières campagnes d’inventaire ont eu lieu sur les territoires suivants :

- Bassin versant du Charlet et de la Veyre (territoire du CT des 5 rivières)

- Bassin versant de l’Eau Mère, du ruisseau des Parcelles, du Cé et du Lembronnet (territoire du CT Couze-Livradois)

- Territoire du CT porté par Vichy Communauté et affluents de l’Allier associés

- Bassin versant de l’Andelot (territoire du CT Andelot-Sioule)

- Bassin versant de l’Artière, du Bedat et de la Tiretaine (territoire du CT des rivières de la métropole clermontoise)

- Bassin versant de la Morge (territoire du CT Morge Buron Merlaude)

En 2023, une campagne d’inventaire a commencé sur le bassin versant du Buron.

Entre 2024 et 2027, de nouvelles campagnes d’inventaire sont programmés sur les territoires suivants :

- Communes du département du Cher incluses dans le périmètre du SAGE Allier aval

- Communes du département de la Nièvre incluses dans le périmètre du SAGE Allier aval

- Communauté d’agglomération Moulins Communauté

- Communauté de communes Pays de Tronçais

- Communauté de communes Bocage Bourbonnais

L’ensemble des données sont disponibles à l’adresse suivante :

http://www.eptb-loire.fr/Cartographie/html/allier-aval/index_inventaire_zh.html

ATTENTION : cet inventaire non réglementaire a pour principal objectif d’améliorer les connaissances globales des milieux humides présents sur le territoire du SAGE Allier aval. Il en résulte des contours globalement fiables mais néanmoins moins précis qu’une délimitation faite au titre de la Loi sur l’eau. C’est pour cela que les contours des milieux humides disparaîtront si vous zoomez trop (à l’échelle parcellaire par exemple) : il ne s’agit pas d’un bug informatique !

Pourquoi protéger les zones humides ?

Les zones humides sont utilisées depuis des millénaires, preuve en est avec l’installation des premières grandes civilisations du Proche-Orient sur des zones humides : en plaine alluviale du Tigre et de l’Euphrate à Sumer mais aussi en bords du Nil en Égypte. Malgré leur utilité agricole, les zones humides ont longtemps été mal perçues par les populations. Jusqu’au XIXème siècle, ces zones étaient en effet considérées comme des lieux insalubres, hostiles ou encore inexploitables. À ce titre, les hommes ont mobilisé des énergies considérables pour « assainir » ces milieux, la plupart du temps en les asséchant purement et simplement.

En France, 2/3 des zones humides originelles ont été détruites. Au cours du XXème siècle, 2.5 millions d’hectares de zones humides, soit 3 fois la superficie de la Corse, ont disparu. Cette destruction s’est ensuite ralentie grâce à un renforcement des mesures de protection et de gestion sans pour autant s’arrêter complètement, même aujourd’hui.

La convention de Ramsar (1971), précurseur d’une prise de conscience environnementale au niveau international, a ainsi identifié l’importance des zones humides tant pour leur patrimoine naturel, pour l’interconnexion entre l’homme et les milieux aquatiques, que pour les services écosystémiques qu’elles rendent à l’humanité et ce, bien avant le sommet de la Terre à Rio et la Convention sur la diversité biologique (CDB ; 1992).

Aujourd’hui, l’importance des zones humides est reconnue notamment en termes de fonctionnalités. Il a ainsi été mis en évidence que leur préservation coûte 5 fois moins cher que la compensation des services qu’elles nous rendent, d’autant plus qu’il est quasi-impossible de réellement compenser un milieux naturel fonctionnel ayant été détruit !

Les zones humides constituent en effet :

- Un filtre naturel de l’eau contre les pollutions (épuration de l’eau et amélioration de sa qualité) ;

- Un rôle tampon dans le cycle de l’eau et d’atténuation du changement climatique : écrêtement des crues des rivières, soutien des faibles débits d’étiage avec la restitution progressive des eaux stockées, recharge des nappes alluviales voire phréatiques… ;

- Un support à diverses activités humaines :

- l’agriculture grâce à ses ressources naturelles : herbages, pâturages en période de sécheresse, exploitations forestières… ;

- l’éducation à travers des sentiers pédagogiques pour la sensibilisation à la préservation des milieux naturels et de la biodiversité qu’ils abritent… ;

- les activités de loisirs en tant qu’espaces naturels (naturalisme, photographie, randonnées, pêche…) ;

- Une entité paysagère : contribuant ainsi à la qualité et à la diversité des paysages ;

- Un milieu à la biodiversité particulièrement riche : les zones humides abritant une faune et une flore très souvent rares et menacées puisqu’adaptées à leurs caractéristiques si particulières (forte teneur en eau, parfois forte concentration en salinité, etc.).

Dans un contexte très actuel de lutte contre le changement climatique, un nouveau service rendu par les zones humides est mis sur le devant de la scène internationale : celui du stockage du carbone. Une raison supplémentaire ayant poussé le Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC) à recommander « la non-destruction des écosystèmes à haute valeur carbone comme les tourbières et les marais ».

Pourquoi faire un inventaire des milieux humides ?

Sur le territoire du SAGE Allier aval, les membres de la Commission Locale de l’Eau souhaitent préserver l’ensemble des zones humides et ont formulé plusieurs recommandations de gestion, en accord avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2016-2021, au travers des dispositions :

- D 7.4.1 « Protéger les zones humides dans les documents d’urbanisme et favoriser leur intégration dans les projets ».

- D 7.4.2 « Engager un programme de préservation et de reconquête des zones humides ».

Toutefois, ces objectifs ne peuvent être atteints sans une connaissance préalable des zones humides, tant en termes de localisation que de fonctionnalités, d’usages et d’état de conservation.

L’état des lieux du SAGE Allier aval a mis en évidence des connaissances très disparates concernant les zones humides déjà recensées sur son territoire. Afin de palier à cela, un travail de pré-inventaire a alors été engagé en 2011 pour identifier les secteurs les plus propices à la présence de zones humides.

Ce premier niveau de connaissance s’avère cependant insuffisant pour engager de véritables mesures de préservation et de gestion. C’est pourquoi, dans un souci de cohérence sur l’ensemble du périmètre du SAGE Allier aval, la Commission Locale de l’Eau a souhaité :

- Engager un inventaire participatif des milieux humides au sein des enveloppes de forte probabilité de présence identifiées en 2011-2012 ;

- Puis sur cette base, définir une stratégie pour leur protection, leur préservation et leur restauration à deux échelles :

- avec des priorités et mesures à l’échelle du territoire du SAGE, à travers notamment des dispositions inscrites dans son Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;

- et d’autres actions et mesures portées localement, à travers par exemple des Contrats Territoriaux ou des Contrats Verts et Bleus, à l’échelle des principaux bassins versants composant le territoire du SAGE.

Méthodologie du SAGE Allier aval

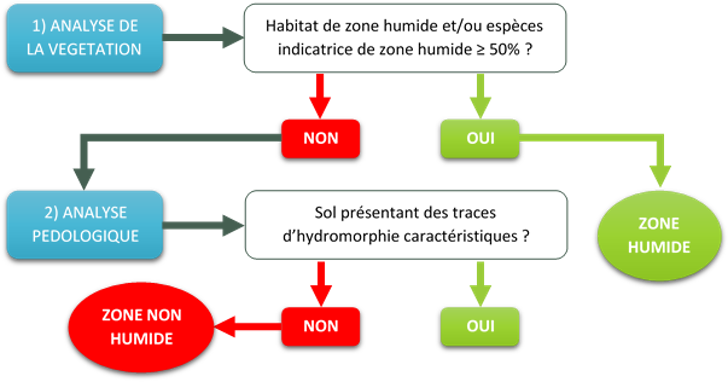

La méthodologie appliquée par la Commission Locale de l’Eau du SAGE Allier aval s’appuie sur les arrêtés ministériels du 24 juin 2008 et du 1er octobre 2009 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides. Elle est basée sur la végétation et la nature du sol. Si un terrain est recouvert à plus de 50% d’une flore caractéristique de zone humide, c’est une zone humide. Si non, le sol est examiné par des sondages à la tarière. S’il présente de la matière organique (tourbe : histosol), des traces de fer réduit (gris-bleu : réductisol) ou de fer oxydé (rouille : rédoxysol) à moins de 1,20 mètre de profondeur, le terrain est considéré comme humide.

A noter qu’il ne s’agit pas d’un inventaire à vocation réglementaire mais bien d’amélioration des connaissances locales. Aussi, qu’elle soit recensée dans l’étude ou non, toute zone présumée humide concernée par un projet d’aménagement doit faire l’objet d’une délimitation au titre de la Loi sur l’Eau. De plus, l’inventaire n’a pas vocation à être exhaustif, les prospections étant réalisées uniquement au sein des enveloppes de fortes probabilités de présences identifiées en 2012, et en dehors des zones de grandes cultures.